イントロダクション

私達のゴールは3つの「F」にあります。

- For the Better Understanding of Mucosal Immunity

粘膜免疫の更なる探求 - For the Development of Mucosal Vaccine and Immunetherapy

粘膜ワクチンと免疫療法の開発 - For the Control of Infectious and Immunological Diseases

感染及び免疫疾患の制御機構

リサーチプロジェクト

MucoRice Project

次世代型経口ワクチン MucoRice

我々は、コレラ毒素B-サブユニットであるCTBを主要なコメ内在性貯蔵タンパク質の産生を抑制するRNAiと共に過剰発現させることで、分子的に均一な米型経口コレラワクチン(MucoRice-CTB)を開発しました。MucoRice-CTBのヒトへの応用を目指し、形質転換のための異なる2つのT-DNAを持つアグロバクテリウムの共感染法を用い、ハイグロマイシンホスホトランスフェラーゼ(HPT)の選択マーカーフリーMucoRice-CTBライン51Aを確立しました。さらに全ゲノム配列の決定により、このラインにおける組換え遺伝子は3番染色体と12番染色体に挿入されたことを示しました。臨床試験に向けて我々は、東京大学医科学研究所にて閉鎖系水耕MucoRice製造工場を確立しており、2014年に厚生労働省のカルタヘナ法の製造承認を受けております。現在は2015年から始まる東京大学医科学研究所附属病院でのMucoRice-CTBの臨床試験に向けて準備を進めています。

経口抗体による腸管感染症の治療法確立

ロタウイルスやノロウイルス感染による下痢症は、発展途上国の子どもおよび免疫不全の患者の生命を脅かす疾患のひとつです。我々は、ロタウイルス特異的に中和能を有するラマ単鎖抗体可変ドメインを発現する遺伝子組換え米(MucoRice-ARP1)を用いて、ロタウイルス疾患に対する新規予防法および治療法を開発しました。イネ種子におけるARP1の産生量は、MucoRiceの特徴である過剰発現システムおよびRNAiによる主要なコメ内在性貯蔵タンパク質の産生抑制システムにより高レベルを示しました。MucoRice-ARP1の経口投与は、健常マウスおよび免疫不全マウスのいずれにおいてもロタウイルス排泄を顕著に抑制しました。また、MucoRice-ARP1は長期保存や加熱に対しても安定性が高く、94℃、30分の加熱処理を加えた後でもマウスにおいてロタウイルスに対する防御作用を示しました。現在は抗体の経口投与によるノロウイルス感染の予防法および治療法の開発に取り組んでおります。

M-cell Project

M細胞プロジェクト:M細胞の免疫生物学的解明

M細胞は抗原取り込みに特化した細胞として、小腸パイエル板や鼻咽頭関連リンパ組織(NALT)に存在が知られています。解剖学的知見より、周りの絨毛上皮に比べて短い絨毛をもち、基底膜側には樹状細胞やリンパ球を覆うようなポケット構造をとっています。一方で、抗原取り込みに関する分子メカニズムやM細胞の発生・分化についての詳細なメカニズムは未だ明らかになっていません。また、M細胞を容易に研究材料として用いるには、その存在頻度の低さ、特異的表面分子の未同定、培養系の未確立など、いくつかの障害があります。こうした中、当研究室は世界に先駆けてマウス小腸パイエル板特異的抗体(mAb; NKM16-2-4)を樹立し(Nochi T. et al. 2007)、またこの抗体を用いて単離・精製したM細胞のDNAマイクロアレイ解析の結果からM細胞特異的遺伝子としてMLPとGp2を同定しました(Terahara K. et al. 2008)。現在さらなるM細胞特異的遺伝子の探索、また遺伝子改変マウスを用いてM細胞における標的遺伝子の分子生物学的機能解析を試みています。この研究を進めることにより、効果的粘膜ワクチンの開発だけでなく、病原性微生物の侵入メカニズムの解明や新規抗菌物質や標的分子の発見にもつながると考えられます。

Nasal Vaccine Project

次世代の経鼻ワクチン

我々は現在、アジュバントを必要としない経鼻ワクチンを開発しております。マウスによる実験では、経鼻肺炎球菌ワクチン(PspA-nanogel)がTh2誘導型の全身性および粘膜面での抗体応答、ならびにTh17を介した免疫応答の両方が誘導されることが確認されました。さらに、ヒトへの前臨床試験として、PspA-nanogelワクチンをカニクイザルに経鼻投与を行った結果、マウスと同様に免疫応答が誘導されました。このPspA-nanogelを用いたワクチン開発技術により、結核などの感染症や生活習慣病をターゲットとした新規の粘膜ワクチンの開発を目指します。

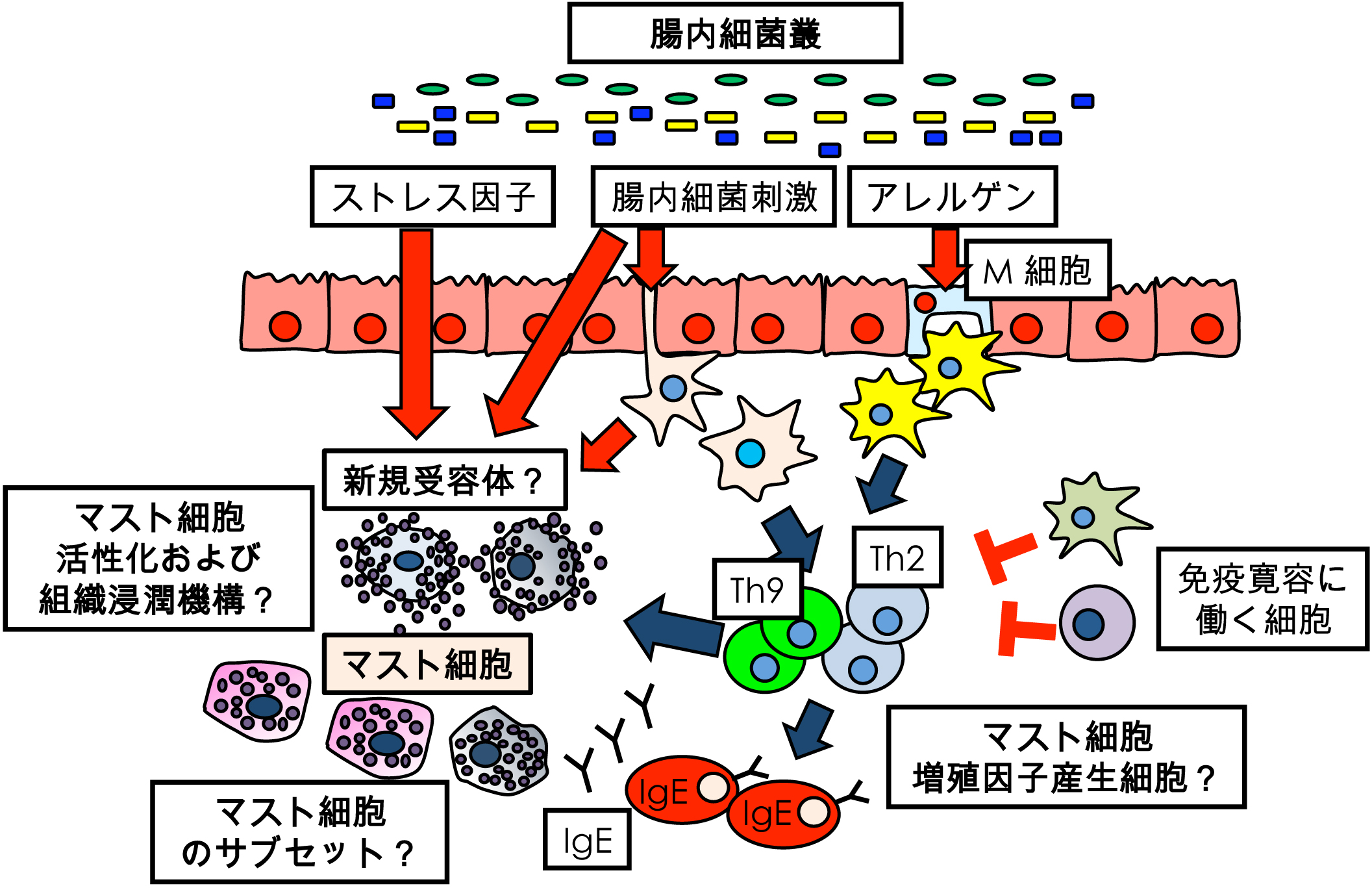

Mast Cell in Allergic and Non-Allergic Disease

最近では、マスト細胞が粘膜免疫を促進し、粘膜ワクチンの標的細胞として有効であるといった可能性や、逆に免疫応答を抑制するといった免疫寛容にも働いていることが報告されています。このような多機能細胞に着目し、粘膜面での、炎症性疾患やアレルギー疾患の発症におけるもう一つの粘膜Mystery細胞「粘膜マスト細胞」の役割の解明を中心に、消化器免疫疾患に対する新たな治療標的分子の探索、分化制御などを抗体作製などの免疫学的手法やshRNA(宿主寄生体分野・伊庭英夫教授との共同研究)を用いたスクリーニング法を屈指して精力的に研究を行っています。

Bac-Immunology

腸内細菌と宿主間における相互作用の解析

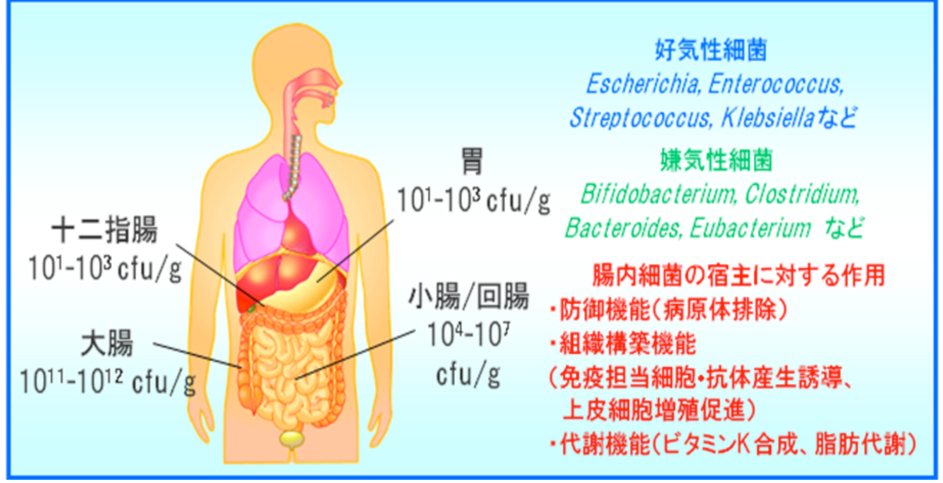

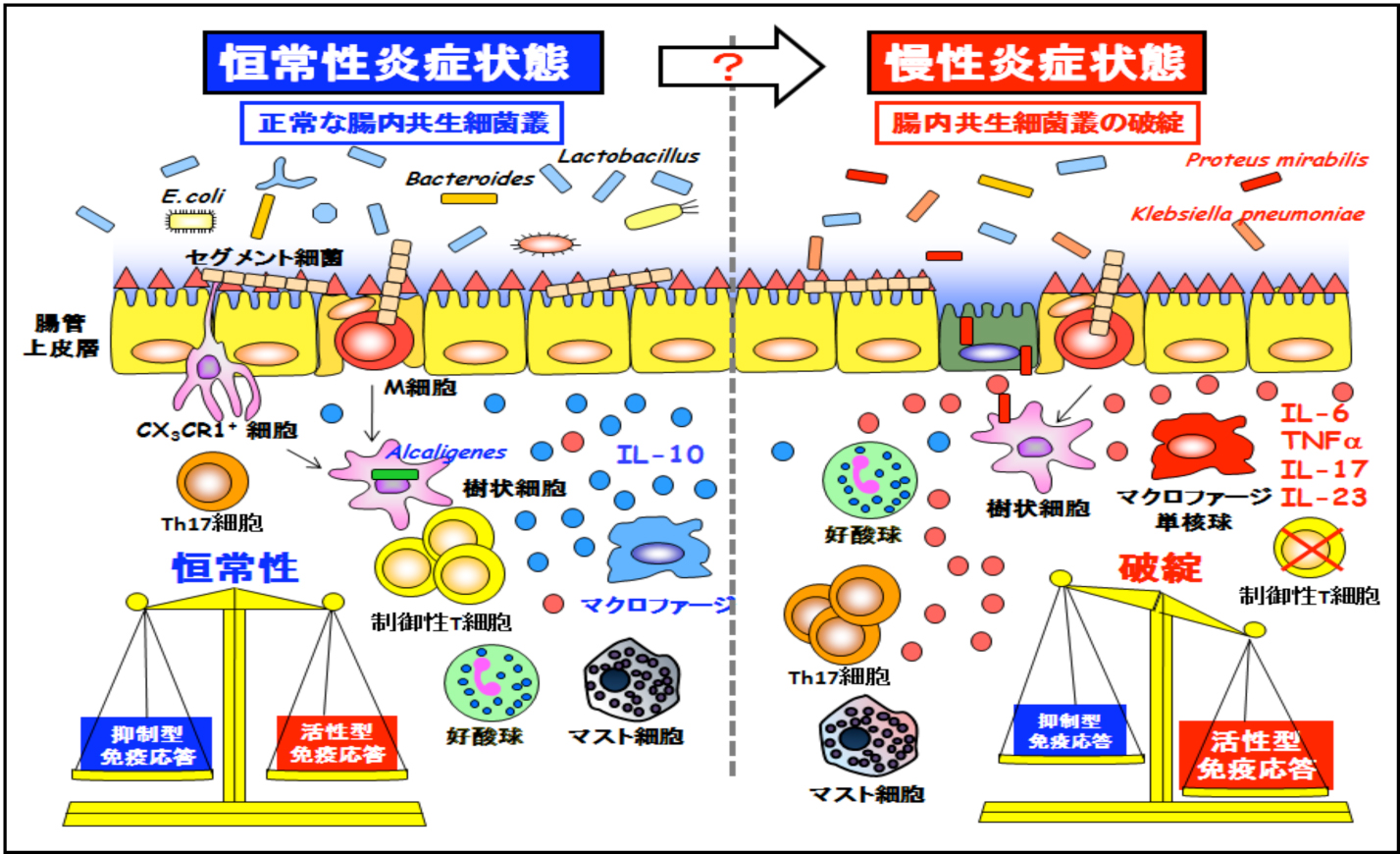

ヒトの粘膜面には多種多数の細菌が常に生息し、宿主である我々と平和的な共生関係を築いています。特に消化管内には、胃から小腸(十二指腸、空腸、回腸)、盲腸、大腸へと進むにつれて細菌数は増加し、細菌叢の構成も劇的に変化します(1, 2)。宿主とこれら腸内細菌との共生関係構築機構は生物学的に大変興味深いだけでなく、この共生関係が崩れると、クローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患(2, 3)、肥満や糖尿病をはじめとする生活習慣病(4-6)、大腸ガン(7-9)など、各種疾患の発症に繋がる事がこれまでに分かっています。また、腸内細菌は粘膜免疫システムに対して、二次リンパ組織の成熟(10)、IgA抗体の産生(11, 12)、上皮間リンパ球の増殖(13)、T細胞の分化(14-17)など、実に様々な作用を及ぼしています。つまり、腸内細菌が粘膜免疫システムを形成していると言っても過言ではありません。

腸管粘膜免疫システムは、全身系免疫機構とは異なり、常に腸内細菌からの刺激を受ける事で「恒常的微炎症」状態を作り出しています。これは一般的な発赤、発熱、腫張、疼痛を伴う「病的過炎症」状態とは異なり、二次リンパ組織の成熟や免疫細胞の適度な活性化を促し、常に粘膜免疫系をアイドリング状態に維持する非常に特殊な現象です。しかし、この「恒常的微炎症」状態は、積極的免疫活性を伴う「正の反応」と抑制的免疫制御を伴う「負の反応」の絶妙なバランスによって維持されており、もし何らかの原因で「正の反応」が過剰に働くと「病的過炎症」状態にシフトします。例えば、病原細菌の感染など、一過性シグナルが入った場合は急性炎症で済みますが、上皮層バリア機構の欠陥(18, 19)や抑制制御応答の消失(20)など、常に過剰なシグナルが入り続ける場合には、病的な「慢性炎症」状態が維持される事となります。現在、これがクローン病や潰瘍性大腸炎といった炎症性腸疾患の原因の一つではないかと考えられています。さらに、この慢性炎症状態が続くと、大腸ガンを引き起こすとも言われています。一方で、普段我々が健康のためにヨーグルトをよく口にするように、代表的なプロバイオティクスである乳酸菌をはじめとする「腸内細菌」は、炎症性腸疾患やアレルギーの抑制、腸管外科手術後の整腸作用といった優れた効果が報告されています(21-25)。

このように、腸内細菌と宿主粘膜免疫系の相互作用を解明する事は、生物学的に非常に興味深い「共生」の構築機構を明らかにするだけでなく、難病の一つであるクローン病などの炎症性腸疾患、大腸ガン、アレルギー、肥満や糖尿病などの生活習慣病といった様々な疾患の予防、診断、治療法の開発へと直接繋がるため、現在、非常に注目されている研究分野なのです。

腸内細菌 (BAC-Immunology) プロジェクトの歴史

Bac-Immunologyプロジェクトチームは、粘膜免疫システムと共生細菌の相互作用に大変興味を持っていた博士課程学生(2006年4月当時)後藤義幸と小幡高士が清野教授の指導の下、独自に立ち上げた研究チームです。BAC-ImmunologyとはBacteriology(細菌学)とImmunology(免疫学)の融合領域を指し示す造語で、当プロジェクトの目的は「細菌学と免疫学の境界領域の実態解明」にあります。

当時、教授と博士課程学生2人という極めて小さな研究チームでスタートしましたが、粘膜免疫学的アプローチと細菌学的アプローチを融合させ、細菌学と免疫学の境界領域から新規研究分野を開拓しようと、昼夜を問わず真剣に研究に取り組みました。小幡は「パイエル板組織内細菌の同定ならびにその粘膜免疫系を介した共生機構の解明」を、後藤は「小腸上皮細胞の糖鎖修飾を誘導する腸内細菌の同定ならびに糖鎖修飾誘導機構の解明」をそれぞれテーマとし、現在まで一貫して腸内細菌と粘膜免疫システムとの相互作用について研究を行っています。

腸内細菌叢のメタゲノム解析法をはじめとする種々の細菌解析手法は、理化学研究所バイオリソースセンターの辨野義巳室長(現 理化学研究所知的財産戦略センター 辨野特別研究室室長)や坂本光央博士、ヤクルト中央研究所の梅崎良則主席研究員や松木隆広博士に共同研究をお願いし、今日に至るまでご指導いただいています。

SCAI(Structural Cell Affects Immunity)プロジェクト

組織構成細胞と免疫細胞の相互作用に着目し、腸管アレルギー・慢性炎症性疾患の新たな治療法の開発を目指す

これまでの免疫研究の多くは、T 細胞や樹状細胞など1種類の免疫細胞を単離した後に刺激などによる反応性を調べる方法が主流でした。また、免疫細胞同士を共培養することで増殖能やサイトカインの産生量を調べ、アレルギーや炎症性疾患の発症につながる様々な因子を見つけてきました。

しかし私たちは、免疫細胞同士の作用だけではなく、実際の体の中でストロマ細胞や線維芽細胞といった組織構成細胞(Structural Cell)、非免疫系細胞と免疫細胞が密に接することでお互いに様々な情報を交換している現象に着目し研究しています。

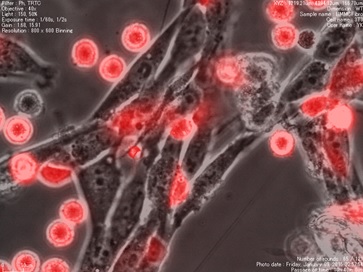

写真は、赤く染まった免疫細胞が染まっていない非免疫細胞にくっついて存在している実際の様子を捉えたものです。

この情報交換によって免疫細胞の「組織特異性・臓器特異性」が決まります。「組織細胞により免疫系が調節される」というとても重要なことを私たちは明らかにしてきました(Kurashima Y et al., Immunity 2014, Kurashima Y et al., Nat Commun 2012)。 そしてこの調節機構が破綻すると炎症が起こることもわかりました (東大プレスリリース, U Tokyo Research).

私たちのグループは、Structural cellとImmune cellの相互作用と疾患への関与に着目し、

1. ゲノム編集(CRISPR)を用いたStructure Cell Affects Immunity (SCAI)の解析

2. アレルギー・慢性炎症性疾患に対する治療抗体の作製

3. 網羅的遺伝子解析を基盤とした、免疫細胞の組織特異性とその破綻による慢性疾患発症の発症機序の解明

4. 食物アレルギーの有効な治療を目指した治療モデルマウスの作製 など、様々なアプローチから研究を進めています。

研究者を目指す皆さん、是非、我々と一緒にSCAI Projectに参加し、あなたのやる気と能力をいかんなく発揮してください。